青少年运动员心理困境与抑郁干预策略探索

随着竞技体育的快速发展,青少年运动员逐渐成为焦点群体。然而,他们不仅面临高强度的训练和比赛压力,也常常遭遇心理困境与情绪问题,抑郁症的风险尤为突出。本文将从多个方面探讨青少年运动员的心理困境及抑郁症的干预策略。首先,文章将分析青少年运动员在成长过程中面临的心理困境,接着探讨导致抑郁情绪产生的因素,最后,提出科学有效的干预策略,帮助青少年运动员更好地应对压力和情绪问题,为他们的健康成长提供保障。

1、青少年运动员心理困境的主要表现

青少年运动员在成长过程中,常常面临独特的心理困境。由于高强度的训练和比赛任务,他们的情感表达和心理需求往往被忽视。这些运动员从小便接触到较为成人化的训练模式,缺乏足够的心理支持和情感疏导,容易出现情绪不稳定、焦虑和抑郁等问题。

此外,青少年运动员常常在成绩与现实期望之间产生较大的差距,尤其是在重要赛事中失利时,这种心理落差可能导致自我否定和低自尊。他们在成绩上受到的压力、父母的期望以及对成功的渴望往往让他们陷入巨大的焦虑和困惑中。长期的心理压力会逐渐积累,影响运动员的心理健康。

社交孤立也是青少年运动员常见的心理困境之一。由于训练和比赛时间的占据,他们的社交圈往往较小。与同龄人的互动减少,会加剧孤独感和情感的缺失。在这种情况下,运动员难以寻找到情感的寄托和心理的支持,进而影响到他们的心理稳定性和情绪管理能力。

2、抑郁症的形成原因及其影响

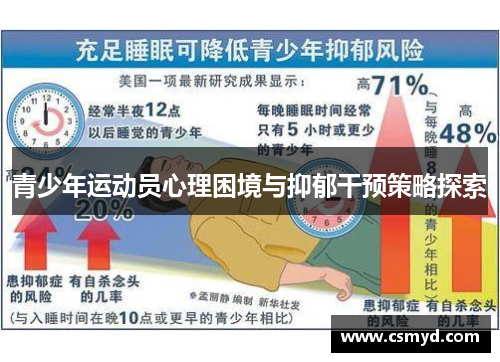

青少年运动员之所以容易患上抑郁症,部分原因在于他们面临过度的训练负荷。身体上的疲惫往往伴随心理上的压迫感,导致运动员的自我调节能力下降,进而出现情绪低落、焦虑、失眠等抑郁症状。高强度的体能消耗不仅影响生理健康,还容易引发情绪波动。

此外,家庭因素也是抑郁症的诱发因素之一。家长过高的期望或过于严格的教育方式,使得青少年运动员感到巨大的压力和负担。有些家长可能无意识地将自己的未实现梦想寄托在孩子身上,忽略了运动员的心理感受。过度的家庭干预和期望会使运动员形成不健康的自我认知和情绪调节方式。

社会认同缺失也是造成青少年运动员抑郁的因素之一。由于运动员的身份与普通青少年有所不同,他们面临的社会评价和舆论压力较大。对外界评价的过度关注可能导致运动员产生焦虑、失望等负面情绪。若这种负面情绪长期得不到有效疏导和调节,便会转化为抑郁症状。

3、有效的心理干预措施

针对青少年运动员的心理困境与抑郁症状,制定科学的心理干预措施至关重要。首先,运动员的心理辅导应该与日常训练同步进行。心理辅导不仅限于成绩波动时的紧急干预,还应成为日常训练的一部分。通过与心理辅导师的定期沟通,运动员可以学习有效的情绪管理技巧,及时疏导负面情绪。

其次,运动员应当在训练过程中学会合理安排休息时间,避免过度训练带来的身体和心理疲劳。良好的作息和适当的放松是预防抑郁症的基础。休息日和假期的适当安排,可以帮助运动员从高压环境中暂时脱离,调整心态,恢复身心健康。

再者,社会支持系统的建立也十分重要。学校、俱乐部、运动队等应当重视运动员的心理健康,为他们提供心理咨询和情感支持。尤其是教练员应当关注运动员的心理状态,发现问题时及时提供帮助和建议。此外,运动员与同伴之间的良好互动也能够起到缓解压力、促进情感健康的作用。

4、家庭支持与情感引导的重要性

家庭是青少年运动员成长过程中的重要支持力量。家长在教育过程中应避免过度的强迫和干预,而应通过正向激励和情感支持帮助运动员建立健康的自我认知。适当的赞扬与鼓励有助于提升运动员的自信心,降低心理压力。

与此同时,家长也应当学会尊重孩子的兴趣和选择,不把过高的期望施加在运动成绩上。通过与孩子建立平等、开放的沟通关系,让运动员在家庭中感受到安全感和支持,减少因家庭因素引起的心理困扰。

芒果此外,家长还应关注孩子的心理健康状态,定期与运动员交流,帮助他们发现情感问题的根源。家长可以通过陪伴、关心以及共同参与孩子的运动生活,为孩子提供情感上的安全网,缓解因社会压力和自我期待过高而产生的抑郁症状。

总结:

青少年运动员面临的心理困境和抑郁问题,源自于多方面的因素,包括过度的训练负荷、家庭期望、社交孤立以及外界评价压力。针对这些问题,运动员需要在心理辅导、训练安排、社交支持和家庭支持等方面进行综合干预。心理健康应当成为运动员成长的核心组成部分,而不仅仅是成绩提升的附属任务。

因此,青少年运动员的心理健康问题需要全社会共同关注。家庭、学校、教练及心理专业人士应当携手合作,构建健康的支持系统,为运动员提供更加全面的心理干预与疏导,帮助他们在应对压力的同时,保持良好的心理状态,走向更加健康的未来。